Jean-Henri Fabre, Le monde merveilleux des insectes, Ill. Paul Mery, Paris, Delagrave, 1932.

« Qui logerai-je dans mon auge vitrée, maintenue en salubrité permanente par le travail de l’algue ? J’y mettrai la Phrygane, habile à se vêtir. Parmi les insectes qui s’habillent, bien peu la dépassent en ingéniosité d’accoutrement. Les eaux de mon voisinage m’en livrent cinq ou six espèces, ayant chacune son art spécial. Une seule aura pour aujourd’hui les honneurs de l’histoire. Elle me vient des eaux dormantes, à fond boueux, encombrées de menus roseaux. Autant qu’on peut en juger d’après la demeure seule, ce serait, disent les maîtres spécialistes, le Limnophilus flavicornis. Son ouvrage a valu à toute la corporation le joli nom de Phrygane, terme grec signifiant morceau de bois, bûchette. De façon non moins expressive, le paysan provençal la nomme lou porto-fais, lou porto-canèu. C’est la bestiole des eaux dormantes portant un fagot en menus chaumes, débris du roseau.

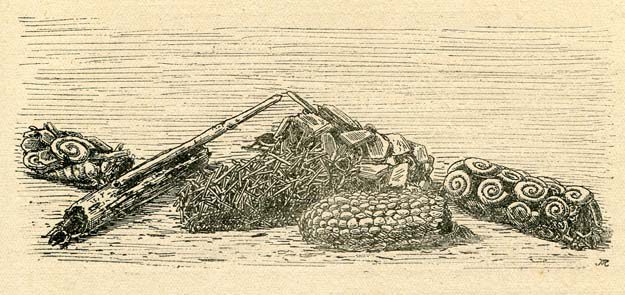

Son fourreau, maison ambulante, est œuvre composite et barbare, amoncellement cyclopéen où l’art cède la place à l’informe robusticité. Les matériaux en sont très variés, à tel point qu’on s’imaginerait avoir sous les yeux le travail de constructeurs dissemblables, si de fréquentes transitions n’avertissaient du contraire.

Chez les jeunes, les novices, cela débute par une sorte de panier profond en vannerie rustique. L’osier employé, de nature à peu près toujours la même, n’est autre que des tronçons de radicelles rigides, longtemps rouies et décortiquées sous les eaux. La petite larve qui a fait trouvaille de pareils filaments les scie de la mandibule, les débite en baguettes droites, qu’elle fixe une à une sur le bord de son panier, toujours en travers, perpendiculairement à l’axe de l’ouvrage.

Représentons-nous un cercle enveloppé d’un hérissement de tangentes, ou mieux un polygone dont les côtés seraient de part et d’autre prolongés. Sur cet assemblage de droites étageons-en d’autres par assises répétées, sans nous préoccuper d’une orientation commune ; nous obtiendrons une sorte de fascine hirsute dont les osiers déborderaient de tous côtés. Tel est le bastion du jeune âge, système défensif excellent avec sa pilosité continue de hallebardes, mais de manœuvre pénible à travers le fouillis des herbes aquatiques.

Tôt ou tard le ver renonce à cette espèce de chausse-trape s’accrochant de partout. Il était vannier, maintenant il se fait charpentier ; il construit en poutrelles et solives, c’est-à-dire en rondins ligneux, brunis sous les eaux, souvent de la grosseur d’une forte paille, longs, d’un travers de doigt plus ou moins, tels que le hasard les fournit.

Du reste, il y a de tout dans cette friperie : fragments de chaume, tubes de jonc, débris de ramille, tronçons de menue tige quelconque, éclats de bois, lopins d’écorce, graines volumineuses, notamment semences de l’iris des marais, tombées rougeâtres de leurs capsules, et maintenant noires comme charbon.

L’hétéroclite collection s’échafaude au hasard. Des pièces sont fixées en long, d’autres en travers, d’autres obliquement. Des angles rentrent, des angles sortent en brusques anfractuosités ; le gros se mélange au menu, le correct avoisine l’informe. Ce n’est pas un édifice, c’est un amoncellement insensé. Parfois un beau désordre est un effet de l’art. Ce n’est pas ici le cas : l’ouvrage de la Phrygane est objet inavouable.

Et ce fol entassement succède sans transition à la régulière vannerie du début. La fascine de la jeune larve ne manquait pas d’une certaine élégance, avec ses fines lattes, toutes méthodiquement empilées en travers ; et voici que le constructeur, grandi, expérimenté, devenu, croirait-on, plus habile, abandonne le devis coordonné pour en adopter un autre, sauvage et confus.

Entre les deux systèmes, nul degré de transition : sur le panier du début brusquement se dresse l’extravagant monceau. Si l’on ne trouvait fréquemment les deux genres d’ouvrage superposés, on n’oserait leur accorder origine commune. Seule leur jonction les ramène à l’unité, malgré le disparate.

Mais le double étage n’est pas de durée indéfinie. Devenu grandelet et logé à sa guise dans un amas de solives, le ver renonce au panier du jeune âge, devenu trop étroit et faix embarrassant. Il tronque son fourreau, il en détache et abandonne l’arrière, œuvre du début. En déménageant plus haut et plus au large, il sait, par une rupture, alléger sa mobile maison. Reste seul l’étage supérieur, que prolonge à l’embouchure, à mesure qu’il en est besoin, la même architecture en poutrelles sans ordre.

Avec ces étuis, odieux fagots, s’en trouvent d’autres, tout aussi fréquents, d’exquise élégance et composés en entier de menus coquillages. Sortent-ils du même atelier ? Il faut des preuves bien évidentes pour le croire. Ici c’est l’ordre avec ses beautés, là le désordre avec ses laideurs ; d’une part les délicatesses d’une marqueterie en coquilles, de l’autre les rudesses d’un amas de rondins. Le tout néanmoins provient du même ouvrier.

Les preuves en surabondent. Sur tel étui déplaisant au regard par la confusion de ses pièces ligneuses, parfois des placages se montrent, réguliers et faits de coquilles ; de même, à tel chef-d’œuvre en coquillage il n’est pas rare de voir accolé un odieux enchevêtrement de solives. On éprouve quelque dépit à voir le bel étui déparé de cette barbare façon.

Ces mélanges nous disent que la rustique amonceleuse de poutres excelle, à l’occasion, dans l’art de gracieux pavés en coquilles, et qu’elle pratique indifféremment la brutale charpente et la délicate marqueterie.

En ce dernier cas, le fourreau se compose avant tout de Planorbes, choisis parmi les moindres et disposés à plat. Sans être d’une scrupuleuse régularité, l’ouvrage, bien réussi, ne manque pas de mérite. Les jolies spires, à tours serrés, plaquées l’une contre l’autre au même niveau, font un ensemble d’excellent aspect. Jamais pèlerin revenant de Saint-Jacques- de-Compostelle n’a mis sur ses épaules camail mieux agencé.

Mais trop souvent reparaît la fougue de la Phrygane, insoucieuse des proportions. Le volumineux s’associe au petit, l’exagéré brusquement se dresse, au grand dommage de l’ordre. À côté de minimes Planorbes, grands au plus comme une lentille, d’autres sont fixés, de l’ampleur de l’ongle, impossibles à correctement encastrer. Ils débordent les parties régulières, en gâtent le fini.

Pour comble de désordre, aux spires plates la Phrygane adjoint toute coquille morte sans distinction d’espèce, au hasard des trouvailles, pourvu qu’elle ne soit pas de volume excessif. Dans sa collection de bric-à-brac, je relève des Physes, des Paludines, des Limnées, des Ambrettes et même des Pisidies, mignons coffrets à deux valves.

Le coquillage terrestre, entraîné dans le fossé par les eaux pluviales après la mort de l’habitant, est accepté non moins bien. Dans l’ouvrage en défroques du mollusque, je trouve incrustés les fuseaux des Clausilies, les tonnelets des Maillots, les turbines des Hélices de petite taille, les volutes bâillantes des Vitrines, les tourelles des Bulimes, hôtes des prairies.

En somme, la Phrygane bâtit avec un peu de tout, venu de la plante ou du mollusque mort. Parmi les déchets si variés de la mare, les seuls matériaux refusés sont les graviers. De la construction sont exclus, avec un soin bien rarement en défaut, la pierre et le caillou. C’est ici question d’hydrostatique sur laquelle nous allons revenir tout à l’heure. Pour le moment, tâchons d’assister à l’édification du fourreau.

Dans un verre à boire qui, par sa faible capacité, me rendra l’observation plus facile et plus précise, je loge trois ou quatre Phryganes extraites à l’instant de leurs fourreaux avec tous les ménagements possibles. Après bien des tentatives qui m’ont enfin enseigné la bonne voie, je mets à leur disposition deux genres de matériaux, de qualités opposées : le souple et le rigide, le mol et le dur. C’est d’une part une plante aquatique vivante, cresson par exemple, ou bien ombrelle d’eau, munie à sa base d’un bouquet touffu de radicelles blanches ayant à peu près la grosseur d’un crin de cheval. Dans cette tendre chevelure, la Phrygane, à régime végétarien, trouvera à la fois de quoi construire et de quoi s’alimenter. C’est, d’autre part, un petit fagot de brindilles ligneuses, bien sèches, régulières et du calibre d’une forte épingle. Les deux approvisionnements sont côte à côte, emmêlent leurs fils et leurs baguettes. Dans l’ensemble, à sa convenance, la bête choisira.

Quelques heures plus tard, les émois de la dénudation passés, la Phrygane travaille à se refaire un étui. Elle s’installe en travers d’un faisceau de radicelles enchevêtrées, que les pattes rassemblent et que le mouvement ondulatoire de la croupe vaguement coordonne. Ainsi s’obtient, privé de consistance et mal déterminé, une sorte de ceinturon suspenseur, un étroit hamac à multiples points d’attache, car les divers brins qui le composent sont respectés de la dent et se continuent, de proche en proche, avec les gros cordons des racines. Voilà, sans frais, la base d’appui, convenablement fixée par des amarres naturelles. Quelques fils de soie, çà et là distribués, cimentent un peu le fragile assemblage.

À l’œuvre de construction maintenant. Soutenue par le ceinturon suspenseur, la Phrygane s’allonge et projette en avant les pattes intermédiaires qui, plus longues que les autres, sont les grappins destinés à saisir l’éloigné. Elle rencontre un bout de radicelle, s’y cramponne, remonte plus haut que le point saisi, comme si elle aunait la pièce d’après une longueur requise ; puis, d’un coup de mandibules, fins ciseaux, elle tranche le fil.

À l’instant, bref recul qui ramène la bête au niveau du hamac. Le tronçon détaché est en travers de la poitrine, maintenu par les pattes antérieures, qui le tournent, le retournent, le brandissent, le couchent, le relèvent, comme s’informant de la meilleure position à lui donner. Ces pattes d’avant, les plus courtes des trois paires, sont de petits bras admirables de dextérité. Leur moindre longueur les met en prompte collaboration avec les mandibules et la filière, outils primordiaux ; leur prestesse leur donne large part dans l’ouvrage. Leur fine articulation terminale, à doigt mobile et crochu, est pour la Phrygane l’analogue de notre main.

Ce sont les pattes industrieuses. Celles de la seconde paire, exceptionnelles de longueur, ont pour fonction de harponner les matériaux à distance, d’ancrer l’ouvrière quand elle mesure sa pièce et la détache d’un coup de cisailles. Enfin les pattes d’arrière, de longueur moyenne, fournissent appui lorsque les autres travaillent.

La Phrygane, disons-nous, tenant appliqué en travers sur la poitrine le morceau qu’elle vient de détacher, recule un peu sur son hamac de suspension jusqu’à ce que la filière soit au niveau de l’appui que lui fournissent les radicelles confusément rapprochées. Avec brusquerie elle manœuvre sa pièce, elle en cherche à peu près le milieu, de façon que les deux bouts débordent également de droite et de gauche ; elle fait choix de l’emplacement, et aussitôt la filière travaille, tandis que les petites pattes d’avant maintiennent le morceau immobile dans sa position transversale.

À l’aide d’un peu de soie, la soudure s’opère dans la région médiane du brin et sur une certaine longueur, autant que le permet, de droite et de gauche, la flexion de la tête.

Sans tarder, de la même manière se harponnent à distance, se mesurent, se taillent et se mettent en place d’autres brins. À mesure que le voisinage se dégarnit, la récolte se fait à des portées plus longues, et la Phrygane se projette davantage hors de son appui, où ne restent inclus que les derniers anneaux. Curieuse gymnastique alors que celle de cette molle échine se tourmentant et ondulant suspendue, tandis que les grappins sondent les environs à la recherche d’un fil.

Tant de peine a pour résultat une sorte de manchon en cordelettes blanches. L’ouvrage est de faible consistance et d’arrangement peu régulier. D’après les manœuvres du constructeur, j’entrevois cependant que l’édifice ne serait pas dépourvu de mérite si les matériaux s’y prêtaient mieux. La Phrygane apprécie assez bien la dimension de ses pièces au moment de les tailler ; elle leur donne à toutes à peu près même longueur ; elle les oriente sur la margelle du manchon toujours dans le sens transversal ; elle les fixe par le milieu.

Ce n’est pas tout : la manière de travailler vient largement en aide à la coordination générale. Quand il construit avec des briques l’étroit canal d’une cheminée d’usine, le maçon se tient au centre de sa tourelle, et de proche en proche établit de nouvelles assises en tournant sur lui-même. La Phrygane opère de même.

Elle pirouette dans son étui ; elle y prend, sans gêne aucune, telle position qu’elle veut, de façon à mettre sa filière bien en face du point à cimenter. Nulle torsion du col pour obliquer vers la droite ou vers la gauche ; nul renversement de la nuque pour atteindre les points d’arrière. La bête a constamment devant elle, à l’exacte portée de ses outils, l’emplacement où doit se fixer la pièce.

Quand le morceau est soudé, elle tourne un peu de côté, d’une longueur équivalente à celle de la précédente soudure, et là, sur une étendue à peu près toujours la même, étendue déterminée par l’oscillation que la tête peut se permettre, elle fixe le morceau suivant.

De ces diverses conditions devrait résulter un édifice géométriquement coordonné, ayant pour ouverture un polygone régulier. Comment alors se fait-il que le manchon en brins de radicelles soit si confus, si gauchement agencé ? Le voici.

L’ouvrière a du talent, mais les matériaux se prêtent mal à un ouvrage correct. Les radicelles fournissent des tronçons très inégaux de forme et de calibre. Il y en a de gros et de menus, de droits et de sinueux, de simples et de ramifiés. De ces morceaux disparates faire assemblage régulier n’est guère possible, d’autant plus que la Phrygane ne semble pas accorder à son manchon importance bien grande. C’est pour elle ouvrage provisoire, à la hâte confectionné pour se mettre vite à couvert. Les choses pressent, et des filaments bien tendres, tranchés d’un coup des mandibules, sont d’une récolte plus rapide et d’un assemblage plus aisé que ne le seraient des solives, exigeant patient travail de la scie.

L’incorrect manchon, que maintiennent en place de nombreuses amarres, est enfin une base sur laquelle va bientôt s’élever construction solide et définitive. À bref délai, l’ouvrage du début doit disparaître, croulant en ruines ; le nouveau, monument durable, persistera même après le départ du propriétaire.

L’éducation en verre à boire me fournit un autre mode d’établissement initial. Pour matériaux, la Phrygane reçoit cette fois quelques tiges bien feuillées de potamot (Potamogeton densum) et un paquet de menues ramilles sèches. Elle se campe sur une feuille, que les cisailles mandibulaires coupent transversalement à demi. La portion respectée sera lanière d’attache et fournira la stabilité nécessaire aux manœuvres du début.

Sur une feuille voisine un segment est taillé en plein, anguleux et de belle ampleur. L’étoffe abonde, l’économie est inutile. Une soudure à la soie fixe la pièce au lambeau non détaché en plein. En trois ou quatre opérations pareilles, la Phrygane est entourée d’un cornet dont l’embouchure s’évase en larges festons anguleux, très irréguliers. Le travail des cisailles se poursuit ; de nouvelles pièces sont fixées de proche en proche à l’intérieur de l’évasement, non loin du bord, si bien que le cornet s’allonge, se contracte et finit par envelopper l’animal d’une légère draperie à pans flottants.

Ainsi vêtue de façon provisoire, soit avec la fine soierie du potamot, soit avec le lainage que lui ont fourni les radicelles du cresson, la Phrygane songe à construire fourreau plus solide. L’étui actuel lui servira de base pour la robuste construction. Mais les matériaux nécessaires sont rarement dans un étroit voisinage ; il faut aller à leur recherche, il faut se déplacer, ce qui n’a pas été fait jusqu’ici. À cet effet, la Phrygane rompt ses amarres, c’est-à-dire les radicelles qui maintiennent fixe le manchon, ou bien la feuille de potamot à demi taillée sur laquelle s’est dressé le cornet.

La voici libre. L’étroitesse de la mare artificielle, le verre à boire, la met bientôt en rapport avec ce qu’elle cherche. C’est un petit fagot de brindilles sèches, que j’ai choisies régulières et de menu diamètre. Avec plus de soin qu’elle n’en mettait à l’exploitation des fines racines, la charpentière mesure sur le soliveau une longueur à sa convenance. Le degré d’extension du corps pour atteindre le point où se fera la rupture lui fournit renseignement métrique assez précis.

Le morceau est patiemment scié des mandibules, saisi des pattes antérieures et maintenu en travers sous le cou. Un mouvement de recul de la Phrygane rentrant chez soi amène la pièce au bord du manchon. Alors recommencent, exactement de la même manière, les manœuvres usitées pour l’ouvrage en tronçons de radicelles. Jusqu’à hauteur réglementaire, ainsi s’échafaudent les bûchettes, pareilles de longueur, largement soudées en leur milieu et libres aux deux extrémités.

Avec les matériaux de choix mis à son service, la charpentière a construit ouvrage de quelque élégance. Les soliveaux sont tous rangés en travers parce que cette orientation est la plus commode pour le transport et la mise en place ; ils sont fixés par le milieu parce que les deux bras maintenant le rondin lorsque la filière travaille doivent avoir de part et d’autre égale prise ; chaque soudure porte sur une longueur sensiblement constante parce qu’elle équivaut à l’ampleur de flexion de la tête s’inclinant d’ici, puis de-là, lorsque la soie se dégorge ; l’ensemble prend configuration polygonale, rapprochée du pentagone, parce que, d’une pièce à la suivante, la Phrygane pirouette sur elle-même d’un arc correspondant à l’étendue d’une soudure. La régularité de la méthode fait la régularité de l’ouvrage ; mais il faut, bien entendu, que les matériaux se prêtent à l’exacte coordination.

Dans sa mare naturelle, la Phrygane n’a pas souvent à sa disposition les solives de choix que je lui offre dans le verre à boire ; elle rencontre un peu de tout ; et ce peu de tout, elle l’emploie tel quel. Morceaux de bois, grosses semences, coquillages vides, bouts de chaume, fragments informes, prennent place vaille que vaille dans la construction, tels qu’ils sont rencontrés, sans retouches de la scie ; et de cet amalgame, fruit du hasard, résulte un édifice d’incorrection choquante.

L’ouvrière en charpenterie n’est pas oublieuse de ses talents ; les belles pièces lui ont fait défaut. Qu’elle fasse trouvaille d’un chantier convenable, et du coup elle revient à l’architecture correcte, dont elle porte en elle-même les devis. Avec de petits Planorbes morts, tous d’égale ampleur, elle fait superbe étui en placage ; avec un pinceau de fines racines, réduites par la pourriture à leur axe ligneux, droit et rigide, elle manufacture d’élégantes fascines où notre vannerie trouverait des modèles.

Voyons-la à l’ouvrage quand elle est dans l’impossibilité de travailler la solive, sa pièce préférée. Inutile de lui offrir des moellons grossiers, nous reviendrions aux rustiques fourreaux. Sa propension à faire usage des semences noyées, de celles de l’iris par exemple, me suscite l’idée d’essayer les graines. Je fais choix du riz, qui par sa dureté sera l’équivalent du bois, et qui par sa belle blancheur, sa forme ovoïde, se prêtera à bâtisse artistique.

Mes Phryganes dénudées ne peuvent, c’est évident, commencer leur ouvrage avec de pareils moellons. Où fixeraient-elles leur première assise ? Une base leur est indispensable, de construction rapide et peu onéreuse. Elle leur est encore fournie par un manchon temporaire en radicelles de cresson. Sur cet appui viennent après les grains de riz, qui, groupés les uns sur les autres, droits ou obliques, donnent enfin magnifique tourelle d’ivoire. Après les étuis en menus Planorbes, c’est ce que l’industrie phryganienne m’a fourni de plus élégant. Un bel ordre est revenu, parce que les matériaux identiques entre eux et réguliers sont venus en aide à la correcte méthode de l’ouvrière.

Les deux démonstrations suffisent. Grains de riz et bûchettes établissent que la Phrygane n’est pas l’inepte annoncé par les extravagantes constructions de la mare. Ces entassements de cyclope, ces assemblages insensés, sont les suites inévitables de trouvailles fortuites, qu’on utilise tant bien que mal sans en avoir le choix. La charpentière aquatique possède elle aussi son art, ses principes d’ordre. Bien servie par la fortune, elle sait très bien ouvrer du beau ; mal servie, elle fait comme tant d’autres : elle manufacture du laid. Misère conduit à laideur.

Sous un autre aspect, la Phrygane mérite attention. Avec une persévérance que ne lassent point les épreuves répétées, elle se refait un étui lorsque je la dénude. C’est en opposition avec les usages de la généralité des insectes, qui ne recommencent pas la chose faite, mais simplement la continuent d’après les règles habituelles, sans tenir compte des parties ruinées ou disparues. Exception bien frappante : la Phrygane recommence. D’où lui vient cette aptitude ?

J’apprends d’abord que, pour une vive alerte, aisément elle quitte son fourreau. Sur les lieux de pêche, je loge mon butin dans des boîtes en fer-blanc, sans autre humidité que celle dont mes captures sont imbibées. L’amas est légèrement tassé afin d’éviter fâcheux tumulte et d’occuper du mieux l’espace disponible. Nul autre soin de ma part. Cela suffit pour conserver les Phryganes en bon état pendant les deux ou trois heures que me prennent la pêche et le retour.

À mon arrivée, je trouve que beaucoup d’entre elles ont quitté leurs demeures. Elles grouillent nues parmi les étuis vides et ceux dont l’habitant n’est pas sorti. C’est pitié de voir ces délogées traîner leur ventre nu et leur frêle toison respiratoire sur le hérissement des bûchettes. Le mal d’ailleurs n’est pas grand. Je verse le tout dans la mare vitrée.

Nulle ne reprend possession des fourreaux inoccupés. Peut-être serait-il trop long d’en trouver un exactement à sa taille. Il est jugé préférable de renoncer aux vieilles nippes et de se faire de toutes pièces étui neuf. Les choses ne traînent pas en longueur. Du jour au lendemain, avec les matériaux dont l’auge en verre abonde, fagots de ramilles et touffes de cresson, toutes les dénudées se sont créé domicile du moins temporaire, et sous forme de manchon en radicules.

Le manque d’eau et les émois de la cohue dans les boîtes ont profondément troublé les captives, qui, dans l’imminence d’un grave danger, se sont empressées de déguerpir en abandonnant l’encombrante casaque, de port difficultueux. Elles se sont dépouillées pour mieux fuir. L’effroi survenu ne saurait être de mon fait : les naïfs ne sont pas si nombreux qui prennent intérêt aux choses de la mare ; et la Phrygane n’a pas été précautionnée contre leurs perfidies. Le brusque abandon de la case a certainement un autre motif que les tracasseries de l’homme.

Ce motif, le vrai, je l’entrevois. Au début, la mare vitrée était occupée par une douzaine de Dytiques, si curieux dans leurs manœuvres de plongeurs. Un jour sans songer à mal et faute d’un autre logis, je leur adjoins une paire de poignées de Phryganes. Étourdi qu’avais-je fait là ! Les forbans, retirés dans les anfractuosités des rocailles, ont à l’instant connaissance de la manne qui vient de leur échoir.

Ils remontent à grands coups d’aviron ; ils accourent, se jettent sur la troupe des charpentières. Chaque bandit happe un fourreau par le milieu, travaille à l’éventrer en arrachant coquilles et bûchettes. Tandis que se poursuit la farouche énucléation dans le but d’atteindre le friand morceau inclus là dedans, la Phrygane, serrée de près, apparaît à l’embouchure de l’étui, se glisse dehors et vite décampe sous les yeux du Dytique, qui n’a pas l’air de s’en apercevoir.

La première ligne de ce volume l’a déjà dit : le métier de tueur se passe d’intellect. Le brutal éventreur de fourreaux ne voit pas la blanche andouillette qui lui glisse entre les pattes ; lui passe sous les crocs et s’enfuit éperdue. Il continue d’arracher la toiture et de déchirer la doublure de soie. La brèche faite, il est tout penaud de ne rien trouver de ce qu’il attendait.

Pauvre sot ! À ta barbe, la persécutée est sortie, et tu ne l’as pas vue. Elle s’est laissée choir au fond, elle a pris refuge dans les mystères de la rocaille. Si les événements se passaient dans les vastes étendues d’une mare, il est clair qu’avec leur système de prompt déménagement la plupart des appréhendées se tireraient d’affaire. Enfuies au loin et remises de la chaude alerte, elles se reconstruiraient un fourreau, et tout serait fini jusqu’à nouvelle attaque, encore déjouée au moyen de la même ruse.

Dans mon auge étroite, les faits tournent davantage au tragique. Quand les fourreaux ont été ruinés, quand les Phryganes trop lentes à déguerpir ont été grugées, les Dytiques regagnent les rocailles du fond. Là tôt ou tard se passent des choses lamentables. Les fuyardes toutes nues se rencontrent, succulents morceaux aussitôt mis en pièces et dévorés. Dans les vingt-quatre heures, rien de vivant ne me reste de mon troupeau de Phryganes. Pour continuer mes études il me fallut loger les Dytiques ailleurs.

Dans les conditions naturelles, la Phrygane a ses exploiteurs, dont le plus redoutable est apparemment le Dytique. Si, pour déjouer l’assaut du brigand, elle s’est avisée d’abandonner son fourreau en toute hâte, certes sa tactique ne manque pas d’opportunité ; mais alors une condition exceptionnelle s’impose ; c’est l’aptitude à recommencer l’ouvrage. Ce don extraordinaire du recommencement, elle le possède à un haut degré. Volontiers j’en vois l’origine dans les persécutions du Dytique et autres forbans. Nécessité est mère d’industrie.

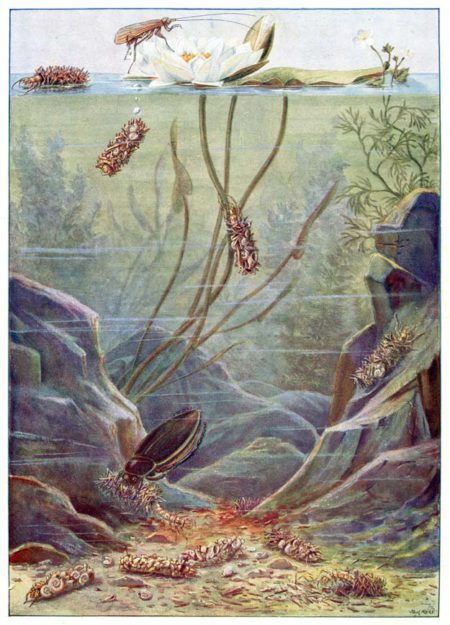

Certaines Phryganes des genres Sericostoma et Leptoceras s’habillent de grains de sable et ne quittent pas le fond du ruisseau. Sur un fond net, balayé par le courant, elles déambulent d’un banc de verdure à l’autre, non désireuses de venir à la surface flotter et naviguer dans les joies du soleil. Les assembleuses de bûches et de coquilles sont mieux avantagées. Elles peuvent indéfiniment se maintenir à fleur d’eau sans autre soutien que leur esquif, s’y reposer par flottilles insubmersibles, s’y déplacer même en manœuvrant de l’aviron.

D’où leur vient ce privilège ? Faut-il voir dans le fagot de bûchettes une sorte de radeau à densité moindre que celle du liquide ? Les coquilles, toujours vides et pouvant contenir quelques bulles d’air dans leur rampe seraient-elles des flotteurs ? Les grosses solives qui, si disgracieusement, rompent le peu de régularité de l’ouvrage, auraient-elles pour but d’alléger le trop lourd ? Enfin la Phrygane, versée dans les lois de l’équilibre, ferait-elle choix de ses pièces, tantôt plus légères et tantôt plus lourdes suivant le cas, de façon à obtenir un ensemble capable de flotter ? Les faits que voici refusent à la bête de pareils calculs hydrostatiques.

J’extrais un certain nombre de Phryganes de leurs étuis, et je soumets ces derniers, tels quels, à l’épreuve de l’eau. Formé en entier soit de débris ligneux, ou bien encore de composition mixte, pas un ne flotte. Les fourreaux en coquilles descendent avec la rapidité d’un gravier, les autres mollement plongent.

J’essaye un par un les matériaux isolés. Aucune coquille ne se maintient à la surface, même parmi les Planorbes que semblerait alléger une spire à tours multiples. Des débris ligneux, deux parts sont à faire. Les uns, brunis par le temps et saturés d’humidité, descendent au fond. Ce sont les plus abondants. Les autres, assez rares, plus récents et moins gorgés d’eau, flottent très bien. La résultante générale est l’immersion, comme en témoignent les fourreaux entiers. Ajoutons que l’animal extrait de son étui est également dans l’impuissance de flotter.

Pour stationner à la surface sans l’appui des herbages, comment donc fait la Phrygane, elle-même et son étui étant plus lourds que l’eau ? Son secret est bientôt dévoilé.

J’en mets quelques-unes à sec sur du papier buvard, qui absorbera l’excès de liquide, défavorable à l’observation. Hors de son séjour naturel, la bête âprement chemine, inquiète. Le corps à demi sorti du fourreau, cette fois en entier ligneux, elle s’agrippe des pattes au plan d’appui. Alors, se contractant, elle ramène devers elle le fourreau, qui se dresse à demi et parfois même prend la position verticale. Ainsi cheminent les Bulimes, soulevant leur coquille à chaque période de reptation.

Après une paire de minutes à l’air libre, je remets à l’eau la Phrygane. Maintenant elle flotte, mais comme un cylindre inférieurement lesté. L’étui se tient vertical, l’orifice postérieur à fleur d’eau. Bientôt de cet orifice s’échappe une bulle d’air. Privé de cette allège, l’esquif immédiatement plonge.

Même résultat avec les Pryganes à coquilles. D’abord elles flottent, verticalement dressées, puis s’immergent et descendent, avec plus de rapidité que les premières, après avoir rejeté une ou deux bulles d’air par la lucarne d’arrière.

Cela suffit : le secret est connu. Enveloppées de bois ou bien de coquilles, les Phryganes, toujours plus lourdes que l’eau, peuvent se maintenir à la surface au moyen d’un aérostat temporaire qui diminue la densité de l’ensemble. Le fonctionnement de cet appareil est des plus simples.

Considérons l’arrière du fourreau. Il est tronqué, béant et muni d’un diaphragme membraneux, ouvrage de la filière. Un pertuis rond occupe le centre de ce rideau. Par delà vient la capacité de l’étui, régulière, à parois lisses et capitonnées de satin, quelle que soit la rudesse de l’extérieur. Armé à l’arrière de deux crocs qui mordent sur la doublure soyeuse, l’animal peut avancer ou reculer à sa guise à l’intérieur du cylindre, fixer ses crochets en tel point qu’il veut, et rester ainsi maître du fourreau, lorsque les six pattes et l’avant manœuvrent au dehors.

Dans l’inaction, le corps est en plein rentré ; la larve occupe toute la capacité tubulaire. Mais pour peu qu’elle se contracte vers l’avant, ou mieux encore qu’elle sorte en partie, un vide se fait à la suite de cette espèce de piston comparable à celui d’une pompe. À la faveur de la lucarne d’arrière, soupape sans clapet, ce vide aussitôt se remplit d’eau. Ainsi se renouvelle l’eau aérée autour des branchies, molle toison de cils répartis sur le dos et le ventre.

Ce coup de piston n’intéresse que le travail respiratoire, il ne modifie pas la densité, ne change presque rien au plus lourd que l’eau. Pour obtenir allégement, il faut d’abord monter à la surface. À cet effet, la Phrygane escalade les herbages d’un appui à l’autre ; elle grimpe, tenace dans son projet malgré les encombres que lui vaut son fagot au milieu du fouillis. Arrivée au but, elle émerge un peu le bout d’arrière, et un coup de piston est donné.

Le vide obtenu s’emplit d’air. Cela suffit, l’esquif et le nautonier sont aptes à flotter. Inutile désormais, l’appui des herbages s’abandonne. C’est le moment des évolutions à la surface, dans les félicités du soleil.

Comme navigateur, la Phrygane n’a, pas grand mérite. Tournoyer sur elle-même, virer de bord, se déplacer quelque peu par un mouvement de recul, c’est tout ce qu’elle obtient, et encore de façon bien gauche. L’avant du corps, issu hors de l’étui, fait office d’aviron. À trois ou quatre reprises, brusquement il se relève, se fléchit, retombe et fouette l’eau. Ces coups de battoir répétés par intervalles amènent l’inhabile pagayeur en des parages nouveaux. Le voyage est de long cours si la traversée mesure un empan.

Du reste, les bordées à fleur d’eau n’entrent guère dans les goûts de la Phrygane. Sont préférés les trémoussements sur place, les stationnements par flottilles. L’heure venue de regagner les tranquillités du fond, sur un lit de vase, l’animal, rassasié de soleil, rentre en plein dans son étui, chasse d’un coup de piston l’air de l’arrière-logis. La densité normale est reprise, et mollement le plongeon s’accomplit.

On le voit : en construisant son fourreau, la Phrygane n’a pas à se préoccuper de statique. Malgré le disparate de son ouvrage, où le volumineux, moins dense, semble équilibrer le concentré, plus lourd, elle n’a pas à combiner en juste proportion le léger et le pesant. C’est par d’autres artifices qu’elle monte à la surface, qu’elle flotte, qu’elle replonge. L’ascension se fait par l’échelle des herbages aquatiques. Peu importe alors la densité moyenne de l’étui, pourvu que le faix à traîner n’excède pas les forces de la bête. D’ailleurs, déplacée dans l’eau, la charge est très réduite.

Une bulle d’air admise dans la chambre d’arrière, que l’animal cesse d’occuper, permet, sans autre manœuvre, station indéfinie à la surface. Pour replonger, la Phrygane n’a qu’à rentrer en plein dans sa gaine. L’air est chassé, et la pirogue, reprenant sa densité moyenne, supérieure à celle de l’eau, à l’instant s’immerge, descend d’elle-même.

Donc nul choix de matériaux de la part du constructeur, nul calcul d’équilibre, à la seule condition de ne pas admettre le caillou. Tout lui est bon, le gros et le menu, la solive et la coquille, la graine et le rondin. Échafaudé au hasard, tout cela fait inexpugnable enceinte. Un point seul est de rigueur.

Il faut que le poids de l’ensemble dépasse légèrement celui de l’eau déplacée ; sinon, au fond de la mare, la stabilité serait impossible sans un ancrage perpétuel luttant contre la poussée du liquide. De même serait impraticable la prompte submersion lorsque la tête apeurée veut quitter la surface devenue périlleuse.

Cette condition majeure du plus lourd que l’eau n’exige pas non plus discernement lucide, car la presque totalité de l’étui se construit au fond de la mare, où tous les matériaux, cueillis au hasard, étant déjà descendus là, sont aptes à descendre. Dans les fourreaux, les quelques pièces propres à flotter sont rares. Sans calcul de légèreté spécifique, uniquement pour ne pas rester désœuvrée, la Phrygane les a fixés à son fagot quand elle prenait ses ébats à la superficie.

Nous avons nos sous-marins, où l’ingéniosité de l’hydraulique déploie ses plus hautes ressources. La Phrygane a les siens, qui émergent, naviguent à fleur d’eau, replongent, s’arrêtent même à mi-profondeur en dépensant par degrés l’allège aérienne. Et cet appareil, si bien équilibré, si savant, n’exige rien de son constructeur comme savoir. Cela se fait tout seul ; conforme aux devis de l’universelle Harmonie des choses. »

Texte de l’édition : Jean-Henri Fabre, Souvenirs entomologiques. Septième série, Paris, Delagrave, 1900 : chap. XX. « La Phrygane ».